Webサイトをスマホやタブレットでも美しく見せたい──そう思って「高さをレスポンシブ対応にしたい」と試してみたものの、要素の高さが思った通りに変化しない・画面サイズによって崩れる・100vhがずれる…そんな経験はありませんか?

実は「高さ(height)」は、横幅よりもずっと制御が難しいプロパティです。親要素との依存関係、ビューポート単位の扱い、ブラウザの仕様差など、複数の要因が絡み合ってレイアウト崩れを起こします。特にスマホやSafariでは、同じCSSでも高さの挙動が異なるため、正しい理解と実装テクニックが欠かせません。

この記事では、CSSで高さをレスポンシブにコントロールするための基礎から応用までを、実際のトラブル例を交えながら体系的に解説します。初心者の方はもちろん、「なんとなく書いているけど正確な理屈が知りたい」という中級者にも役立つ内容です。

「高さが思うように合わない」「vhを使うとスマホでズレる」「動画の縦横比が崩れる」といった悩みを、この記事で一つずつ解消していきましょう。CSSの“高さ制御”をマスターすれば、どんなデバイスでも整ったデザインを実現できるようになります。

格安ドメイン取得サービス─ムームードメイン─レスポンシブ対応で高さを自在に制御する基本テクニック

Webデザインにおいて、高さの制御はレスポンシブデザインの成否を分ける最も重要な要素の一つです。特にスマートフォンからデスクトップまで、画面サイズが広範囲に変わる現代において、要素の高さが自動で適切に伸縮・調整される堅牢なCSS設計が求められます。

このセクションでは、CSSの基本でありながら誤解されやすいheight: 100%とmin-heightの正しい使い方から、レスポンシブな設計に欠かせない単位の使い分け、そして親要素に依存しない高さ制御の最新手法までを、実務的な視点で徹底的に解説します。

height: 100% と min-height の正しい使い方と違い

「親要素の高さに合わせて子要素の高さを広げたい」という状況で、多くの開発者が最初に使うのがheight: 100%でしょう。しかし、意図通りに高さが適用されないことも少なくありません。これはCSSの仕様を理解していないために起こります。

height: 100%の真実

height: 100%は、親要素のheightが明確なピクセル値やvhなどの具体的な値で指定されている場合にのみ、その親要素の高さに対して100%の比率で適用されます。

なぜうまくいかないのか?: 親要素のheightがauto(デフォルト)の場合、height: 100%を指定しても、親要素の高さは「子要素の内容の高さ」に応じて決定されるため、結果的に子要素の高さも内容量に依存することになり、意図した高さ(親要素の最大値)にはなりません。

min-heightの役割と最適解

対照的に、min-heightは「最低限必要な高さ」を指定するプロパティです。

| プロパティ | 挙動 | 最適な利用シーン |

|---|---|---|

height: 100% | 親の確定した高さの比率を占める。 | 親が固定高(例: 500pxや70vh)の場合、全体を埋める。 |

min-height: 100% | 内容量が少ない時でも、親の高さまで最低限広がる。内容量が多ければ、それに応じて無限に伸長する。 | ページ全体のメインコンテンツエリアなど、フッターを画面下部に固定しつつ、内容が多い場合は無限にスクロールさせたい場合。 |

実務では、コンテンツの量に関わらず最低限の画面領域を確保しつつ、内容量に応じて高さを自動調整したいケースが圧倒的に多いため、多くの場合min-height: 100%が推奨されます。

<div class="parent">

<div class="child">

</div>

</div>/* height: 100% を機能させるための基本設定 */

html, body {

/* これが必須:%の基準となる高さを確保 */

height: 100%;

}

.parent {

/* 親に具体的な高さを指定 (ここではビューポートの高さ) */

height: 100vh;

/* もしくは min-height を指定して最低限の領域を確保 */

/* min-height: 100vh; */

}

.child {

/* 親が具体的な高さを指定されているため、100%が機能 */

height: 100%;

background-color: #e0f7fa;

padding: 20px;

}

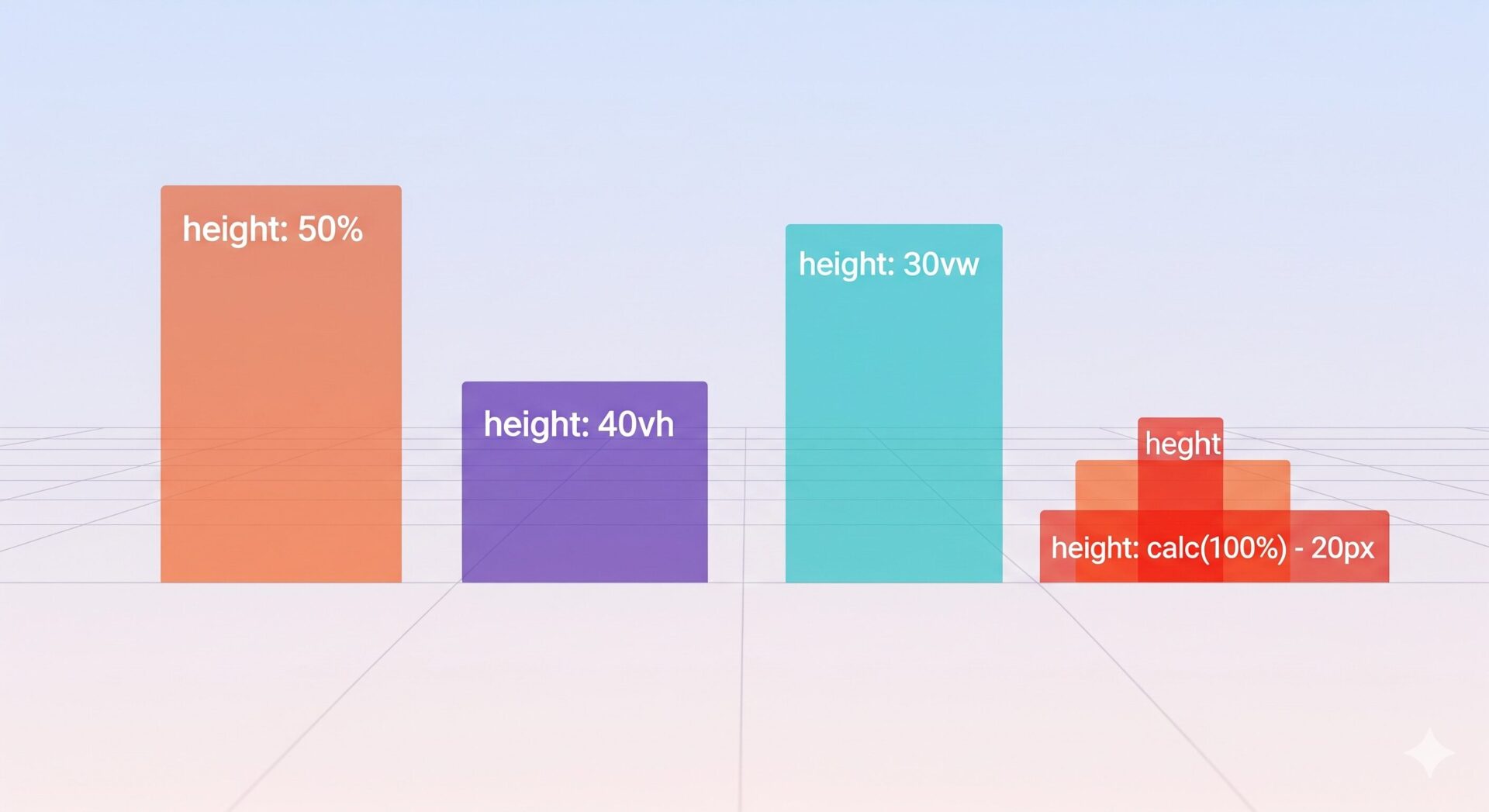

%、vw、vh、calc():レスポンシブ時代の高さ単位を徹底比較

レスポンシブな高さを実現するには、絶対単位(px)ではなく、相対単位の使い分けが鍵となります。

| 単位 | 基準 | 最適な利用シーン | 実務上の注意点 |

|---|---|---|---|

% | 親要素の確定した高さ | 要素間の比率を保ちたい時。 | 親要素の高さがautoだと機能しない。 |

vw | ビューポートの幅(Viewport Width) | 幅に合わせて高さの比率を維持したい時(例:横幅いっぱいのヒーロー画像の高さ)。 | 画面が狭くなると、内容が小さくなりすぎる可能性。 |

vh | ビューポートの高さ(Viewport Height) | 画面いっぱいの要素や、ファーストビューのエリアを指定したい時。 | モバイル(iOS/Safari)でアドレスバーの表示・非表示により、実際の高さがズレる問題がある。(後述のdvhで解決) |

calc() | 異なる単位の組み合わせ | vhからヘッダーのpx高さを引いたり、複雑な比率を調整したい時。 | ブラウザサポートは高いが、計算が複雑になりやすい。 |

特にvwを高さに使うテクニックは重要です。例えば、横幅100%の要素の高さを、常に横幅の50%にしたい場合、height: 50vw;と指定することで、画面幅に応じて高さも連動して可変するレスポンシブなアスペクト比を実現できます。

親要素の高さに依存せず子要素の高さを自動で可変にするCSS設計

親要素にheightを指定せずに子要素の高さを制御したい場合、%は使えません。この課題を解決し、堅牢なレイアウトを実現するのがFlexboxとCSS Gridです。

1. Flexboxによる自動伸長

Flexboxは、コンテナ内のアイテムを一次元の方向(行または列)に揃えるのに優れています。

なぜ必要か?: 縦方向のコンテンツ(例:サイドバーとメインコンテンツ)で、片方の高さが長くても、もう一方の高さもそれに合わせて自動で伸長し、背景色などを画面下部まで綺麗に表示させたい場合。

<div class="flex-container">

<div class="main-content">長いコンテンツが入ります。</div>

<div class="sidebar">自動で高さが揃います。</div>

</div>.flex-container {

display: flex; /* 親要素をFlexコンテナにする */

/* align-items: stretch; がデフォルトで適用される */

}

.main-content, .sidebar {

/* 子要素には高さを指定する必要なし */

background-color: #ccff90; /* 高さの揃いを確認するための色 */

}

/* Flexboxは、親要素の高さが確定していなくても、

子要素間で自動的に高さを最大のコンテンツに合わせます。 */

2. CSS Gridによるレイアウト制御

CSS Gridは、二次元の方向(行と列)に要素を配置するのに優れています。

なぜ必要か?: ヘッダー、フッター、メインエリアといったページ全体のレイアウトを、画面の高さ(100vhなど)基準で定義し、メインエリアの高さを残りのスペースに自動で埋めたい場合。

<div class="grid-layout">

<header>ヘッダー</header>

<main>コンテンツエリア</main>

<footer>フッター</footer>

</div>.grid-layout {

min-height: 100vh; /* 画面の最低高さを確保 */

display: grid;

/**

* テンプレート行の定義:

* auto: 内容量に合わせる (ヘッダー, フッター)

* 1fr: 残りのスペースを全て埋める (メインエリア)

*/

grid-template-rows: auto 1fr auto;

}

main {

/* grid-template-rows: 1fr; によって残りの高さを全て占める */

background-color: #ffcdd2;

}

このGridの1fr(Fractional Unit)を使う手法は、親要素の残りのスペースを子要素に均等に割り当てるため、height: 100%の課題を根本的に解決し、実務で最も堅牢なレイアウトを実現する手法の一つです。

アスペクト比維持とコンテンツ自動調整を両立する応用テクニック

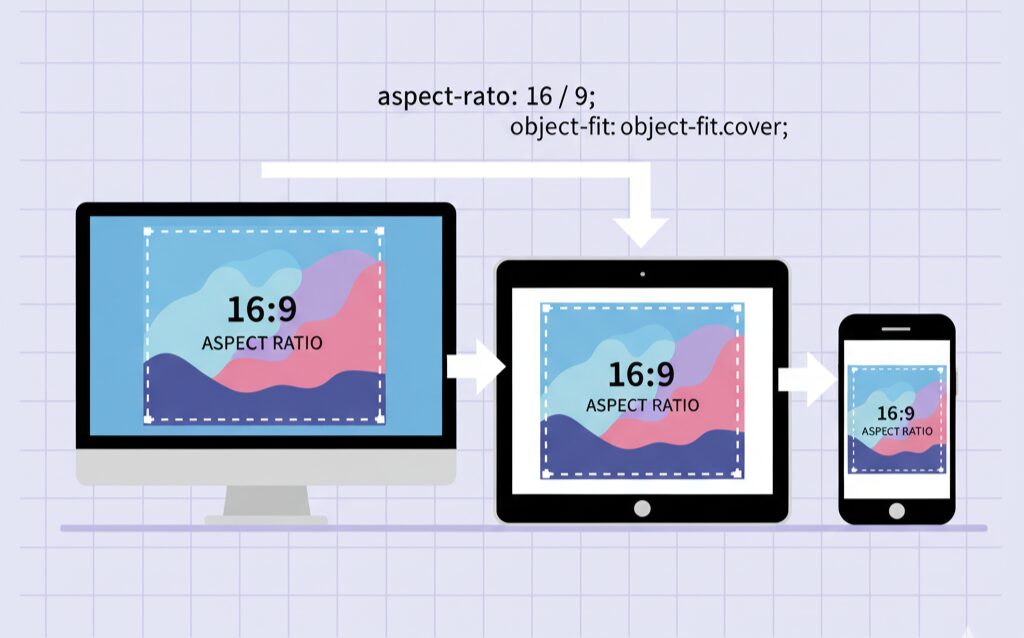

Webデザイン、特にレスポンシブな画像や動画の配置において、要素の縦横比(アスペクト比)を崩さずに、画面サイズに合わせて自動で高さを調整するテクニックは必須です。これは、コンテンツの視覚的な整合性を保ち、レイアウトの破綻を防ぐために非常に重要となります。

ここでは、その課題を解決するための最新かつ実務的なCSSテクニック、特に最近のブラウザで利用可能になったaspect-ratioプロパティ、そして従来のpadding-bottomハックについて深掘りします。

aspect-ratioプロパティとpadding-bottomハックの使い方

特定の要素(例:カルーセルのスライド、サムネイル画像)を、内容の有無に関わらず常に「16:9」や「1:1」といった固定の比率で表示させたいケースは多々あります。

1. 最新の解決策:aspect-ratioプロパティ(推奨)

aspect-ratioプロパティは、まさにこのアスペクト比固定のニーズを満たすために設計されました。高いブラウザサポート(モダンブラウザ全般で利用可能)があり、最もシンプルかつ推奨される方法です。

なぜこれが最適か?: 従来のテクニックと異なり、子要素のposition調整などが一切不要で、単にプロパティを1行追加するだけで意図通りの比率を保てます。

<div class="box-16-9"></div>.box-16-9 {

/* 幅に対して高さを 16:9 の比率で固定 */

width: 100%; /* 親の幅いっぱい */

aspect-ratio: 16 / 9; /* または 1.777 */

background-color: #ffe0b2;

}

aspect-ratio: 16 / 9;: 幅を16としたとき、高さが9になるよう調整されます。aspect-ratio: 1 / 1;: 正方形になります。

2. 従来の解決策:padding-bottomハック

aspect-ratioが使えない古いブラウザをサポートする必要がある場合、padding-bottomハックが長年使われてきました。これは、CSSのpadding-bottomプロパティがwidthに対する比率で計算されるという特性を利用したものです。

なぜこれで比率が保てるのか?: 例えば、幅100%の要素にpadding-bottom: 56.25%;(9 ÷ 16 × 100 = 56.25%)を指定すると、内容領域の高さはゼロになりますが、パディングによって要素全体が16:9の比率で確保されます。

<div class="ratio-box-legacy">

<div class="ratio-content">

</div>

</div>.ratio-box-legacy {

width: 100%;

position: relative; /* 子要素の基準点とする */

/* 16:9 の比率 (9 / 16 = 0.5625) */

padding-bottom: 56.25%;

height: 0; /* heightをゼロにすることでパディングのみで高さを確保 */

overflow: hidden;

}

.ratio-content {

/* 内容を親要素全体に広げる */

position: absolute;

top: 0;

left: 0;

width: 100%;

height: 100%;

background-color: #ffccbc;

}

この手法はposition: absoluteとpadding-bottomの組み合わせが必要で複雑ですが、古い環境でもアスペクト比を維持したい場合に有効です。

コストパフォーマンスに優れた高性能なレンタルサーバー

【Hostinger】画像・iframe・動画などの縦横比を維持するCSSテクニック

特に外部コンテンツや可変サイズなメディアを扱う際には、比率の維持が不可欠です。

1. img要素のレスポンシブ対応

imgタグは、何も指定しないと親要素からはみ出す可能性があります。レスポンシブ対応の基本は以下の2行です。

img {

max-width: 100%; /* 親要素の幅を超えないようにする */

height: auto; /* 幅の変更に伴い、高さを自動で調整(縦横比を維持) */

}このheight: auto;が、画像本来のアスペクト比を保つマジックです。幅がmax-width: 100%で縮小されるにつれて、高さも自動で連動し、比率が崩れるのを防ぎます。

2. iframeや動画(video)のレスポンシブ対応

YouTubeやGoogle Mapなどの埋め込みiframeは、固定のwidthとheightが指定されていることが多く、レスポンシブ対応が難しい要素です。これを解決するには、padding-bottomハックとラッパー要素(Wrapper)の組み合わせが最も効果的です。

なぜラッパーが必要か?: iframe自体をposition: absoluteで浮かせ、比率を保持する親要素(ラッパー)の中に閉じ込めるためです。

<div class="video-responsive-wrapper">

<iframe

width="560"

height="315"

src="https://www.youtube.com/embed/..."

frameborder="0"

allowfullscreen>

</iframe>

</div>.video-responsive-wrapper {

position: relative;

width: 100%;

height: 0; /* content heightをゼロに */

padding-bottom: 56.25%; /* 16:9 のアスペクト比をパディングで確保 */

overflow: hidden;

}

.video-responsive-wrapper iframe {

position: absolute; /* ラッパーのパディング領域全体に広げる */

top: 0;

left: 0;

width: 100%;

height: 100%;

}

これにより、iframeは画面幅に応じて高さが自動で調整され、常に16:9の比率を保ちます。

CSS変数とメディアクエリを活用した高度なレスポンシブ高さ制御

単なる固定比率ではなく、デバイスの特性やブレイクポイントに応じて高さを動的に変更したい場合は、CSS変数(カスタムプロパティ)とメディアクエリを組み合わせるのが最適です。

なぜこの手法が必要か?: 例えば、ヒーローエリアの高さを、PCでは画面の50%(50vh)にしたいが、モバイルではより大きく見せるため画面の80%(80vh)にしたい、といった要求に対応できます。

/* デフォルト(モバイルファースト) */

:root {

--hero-height: 80vh; /* CSS変数を定義 */

}

.hero-section {

height: var(--hero-height); /* 変数を利用 */

background-color: #e8f5e9;

}

/* PC/タブレットサイズでの上書き */

@media (min-width: 768px) {

:root {

/* メディアクエリ内で変数の値を上書き */

--hero-height: 50vh;

}

}

/* さらに大きな画面での調整 */

@media (min-width: 1200px) {

:root {

/* 固定ピクセルや calc() の利用も可能 */

--hero-height: calc(100vh - 80px); /* 100vhからヘッダー高さを引く */

}

}

この手法は、調整が必要な値を一箇所(:root)に集約できるため、大規模なプロジェクトでの保守性と可読性を大幅に向上させます。メディアクエリごとに必要なプロパティ全てを書き直す必要がなく、変数の値を変えるだけで済むため、非常に効率的です。

高さが崩れる原因とiOS/Safariでの100vh対策

レスポンシブな高さ制御の設計が完璧に見えても、実機、特にモバイル環境(iOSのSafariやChrome)で「高さが意図せずズレる」「要素が隠れる」といった問題に直面することは少なくありません。このセクションでは、プロの開発者を悩ませる高さのバグの根本原因を解明し、特に厄介な100vhのモバイル問題に対する最新かつ決定的な解決策を提供します。

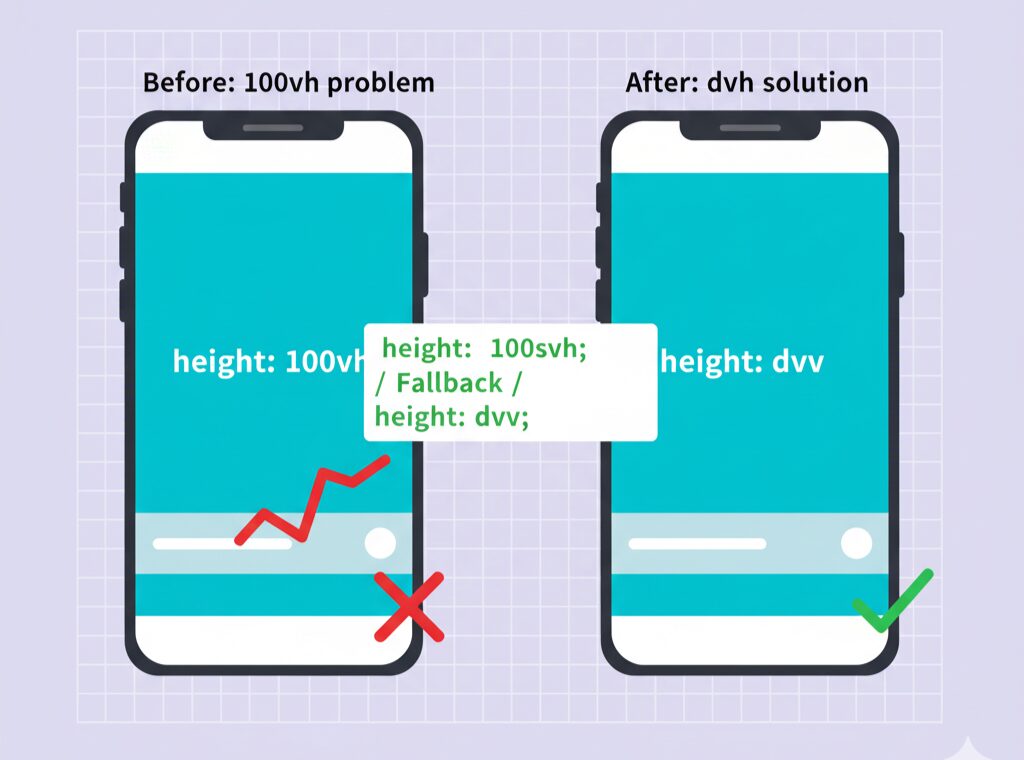

高さのバグを回避!モバイルでの100vhのズレを解決するdvhとCSSハック

CSSのvh(Viewport Height)単位は、「ブラウザの表示領域の高さの1/100」を指定するため、画面いっぱいのヒーローセクションやフルスクリーンのモーダルを作る際に便利です。しかし、モバイル環境、特にiOSのSafariでは、この100vhがアドレスバー(ツールバー)の表示・非表示によってズレるという、長年の問題がありました。

問題の核心:100vhの曖昧さ

- 大ビューポート(Large Viewport): ツールバーが完全に隠れた状態の表示領域の高さ。

- 小ビューポート(Small Viewport): ツールバーが完全に表示された状態の表示領域の高さ。

従来の100vhは、これらのどちらでもない、ブラウザ独自の「動的なビューポート」に基づいて計算されるため、スクロールすると要素の高さが変化したり、フッターが画面下部からズレたりする現象を引き起こしていました。

決定版の解決策:dvh、svh、lvh の活用(最新) 💡

この問題を解決するため、CSS Working Groupは新しいビューポート単位を導入しました。このうち、最も実務的かつ決定的な解決策となるのがdvhです。

| 単位 | 意味 | 挙動 | 最適な利用シーン |

|---|---|---|---|

dvh | Dynamic Viewport Height | ツールバーの表示・非表示に合わせて動的に高さが変化する(望ましい挙動)。 | 画面いっぱいの要素で、ツールバーの動きに合わせて高さを正確に埋めたい場合。 |

svh | Small Viewport Height | ツールバーが常に表示されていると仮定した最小の高さ。 | 画面下部にフッターやナビゲーションを確実に固定したい場合。 |

lvh | Large Viewport Height | ツールバーが常に隠れていると仮定した最大の高さ。 | 常に画面全体を覆う背景要素など。 |

実務での推奨コード (フォールバックを含む)

dvhをメインに使いつつ、未サポートのブラウザのために従来のvhをフォールバックとして指定するのが堅牢な方法です。

.full-screen-section {

/* 1. フォールバック(従来のvh単位) */

height: 100vh;

/* 2. 最新の解決策(dvhを優先) */

height: 100dvh;

background-color: #e3f2fd;

}古い環境への対応(CSSハック)

もし古いiOSバージョンへの対応が必須の場合、JavaScriptを使って実際のビューポート高さを取得し、CSS変数に設定するハックが使われます。

// JavaScript: iOSのvhズレ対策

function setViewportHeight() {

let vh = window.innerHeight * 0.01;

document.documentElement.style.setProperty('--vh', `${vh}px`);

}

window.addEventListener('resize', setViewportHeight);

setViewportHeight();

/* CSS: JSで設定したカスタムプロパティ(--vh)を利用 */

.full-screen-section-legacy {

/* height: 100vh; の代わりに利用 */

height: calc(var(--vh, 1vh) * 100);

}

position: relative使用時に高さがゼロになる/崩れる原因と正しい調整方法

position: relativeは要素を基準点として利用するために頻繁に使われますが、このプロパティ自体が直接的に高さのバグを引き起こすことは稀です。多くの場合、問題は子要素の絶対配置 (position: absolute)と組み合わせて使用されたときに発生します。

問題の原因:絶対配置要素は高さを無視する

CSSの仕様では、position: absoluteが指定された子要素は、親要素の高さ計算に貢献しません。つまり、親要素の中にabsoluteな子要素しか存在しない場合、親要素の高さは内容量ゼロとして計算され、結果的にheight: auto;(デフォルト)であれば高さがゼロになってしまうのです。

<div class="parent-relative">

<div class="child-absolute">コンテンツ</div>

</div>.parent-relative {

position: relative;

/* height: auto; (デフォルト) のため、高さがゼロに */

background-color: #ffeb3b; /* 背景色が見えなくなる */

}

.child-absolute {

position: absolute;

/* 親の高さ計算から除外される */

}

正しい調整方法(回避策)

この問題を回避し、absoluteな子要素の占める高さを親要素に反映させる方法は主に3つあります。

1.親要素に明示的な高さを指定する:

CSS 最も簡単な方法ですが、レスポンシブな高さの自動調整が難しくなります。

.parent-relative {

height: 300px; /* or 50vh, etc. */

}2.padding-bottomハックを利用する:

CSS absolute要素を配置しつつ、親要素のレスポンシブなアスペクト比を維持したい場合に最適です(前述の「アスペクト比維持」セクション参照)。

.parent-relative {

position: relative;

padding-bottom: 56.25%; /* 16:9 の比率をパディングで確保 */

height: 0;

}3.Flexbox / Grid のレイアウトを利用する:

レイアウトの高さ調整には、position: absoluteの使用を最小限に抑え、FlexboxやGridの強力な配置機能に頼るのが最も堅牢です。これらのレイアウトでは、要素間の高さの整合性が自動的に保たれます。

まずは無料体験・説明会に参加を♪【Winスクール】高さのデバッグ効率を上げる!デベロッパーツールの活用手順

高さのバグは、目視だけでは発見が困難です。デベロッパーツールの「Box Model」表示を活用することで、どの要素が期待される高さを持ち、どの要素が高さ計算を妨げているかを瞬時に把握できます。

1. 要素の「高さの寄与」を確認する

デベロッパーツール(Chrome/Firefox)で要素を選択し、「Computed(計算済み)」タブを開きます。

- Box Modelの視覚化: 画面右側に表示されるボックスモデル(Margin, Border, Padding, Content)を確認します。ここでContentエリアの高さ(

height)が0やautoになっていないか、意図した数値になっているかを確認します。 - 問題のある要素の特定: 高さの計算に寄与しない

position: absoluteの要素や、height: 100%の親要素のheightがautoになっていないか、親から順に遡って確認します。

2. height: 100% のデバッグ手順

height: 100%が効かない場合、以下の手順で原因を特定します。

- 子要素に適用した

height: 100%をホバー:

ツールチップで「解決された値(Resolved Value)」が何になっているかを確認します。 - 親要素を選択:

親要素の「Computed」タブでheightの値を確認します。これが具体的なピクセル値やvh値でなく、autoになっていたら、それが原因です。 <html>と<body>を確認:

最終的に、<html>と<body>にheight: 100%またはmin-height: 100vhが設定されているかを確認します。これらのルート要素が固定されていないと、%は画面の高さ全体を参照できず、機能しません。

3. モバイルビューポートの検証

モバイルの100vh問題をデバッグする際は、単にレスポンシブモードを使うだけでなく、デバイスモードでスクロールバーを操作して、ツールバーの表示・非表示を切り替えながら、要素の高さが意図せずズレていないかを詳細に確認することが重要です。

dvhやsvhといった新しい単位が、ツールバーの状態に応じて正しく適用されているかを確認しましょう。

通信無制限なのに工事不要!【SoftbankAir】よくある質問(FAQ)

-

height: 100%とmin-height: 100%、どちらを使うべきか、最終的な判断基準を教えてください。 -

基本的には

min-heightを推奨します。最終的な判断基準は、「コンテンツの量が未定か、あるいは可変であるか」です。

目的 推奨プロパティ 理由 内容量が多い場合でも、画面下まで確実に要素を伸ばしたい min-height: 100%(またはmin-height: 100vh)min-heightは最低限の高さを保証しつつ、コンテンツが増えれば無限に伸長します。これが現代のスクロール可能なWebページ設計のデファクトスタンダードです。厳密に親要素の高さ(例: 500px)に収まるよう固定したい height: 100%要素が親の枠を超えてはみ出すのを厳密に防ぎたい場合や、高さが固定されたコンポーネント(例: ギャラリーのサムネイル、固定ヘッダー)に使用します。 実務的アドバイス: ページ全体のメインコンテンツなど、ユーザーがスクロールする可能性のある要素には、

min-height: 100vhと設定することで、内容が少なくても画面全体を埋め、内容が多くなれば自動でスクロール可能となり、最も堅牢な設計になります。

-

vwを高さ(height: 50vw)に使うテクニックは、SEOやパフォーマンスに影響しますか? -

SEOやパフォーマンスに直接的な悪影響はありません。むしろ、メリットがあります。

- パフォーマンス:

vwはブラウザのビューポートサイズに基づいて一回計算される静的な単位であり、JavaScriptでサイズを監視し続ける必要がないため、パフォーマンスは非常に高いです。 - SEO:

vwの使用自体がSEOに影響を与えることはありません。重要なのは、そのテクニックを使って表示されるコンテンツの視認性や応答性(Core Web Vitals)です。 - メリット:

vwを高さに使うことで、レスポンシブなアスペクト比が簡単に実現でき、特にヒーロー画像や広告バナーなど、レイアウトシフト(CLS)を防ぎたい要素に非常に有効です。

ただし、

50vwのように大きな値を設定すると、PCなどの大きな画面で要素の高さが過度に大きくなり、スクロールが必要になる可能性があります。その場合は、メディアクエリを使ってPCサイズで高さを500pxなどに固定する上限設定(例:max-height: 500px;)を加えることを推奨します。 - パフォーマンス:

-

aspect-ratioプロパティを使うべきか、padding-bottomハックを使うべきか、判断基準は? -

ほとんどのケースで

aspect-ratioプロパティを使うべきです。採用すべきテクニック 理由 aspect-ratioコードが簡潔で、 position: relative/absoluteなどの複雑な設定が不要。高い可読性とモダンブラウザの高いサポート(主要ブラウザほぼ全て対応)を持つため、新しいプロジェクトでは標準として採用すべきです。padding-bottomハックIE11など、古いレガシーブラウザへの対応がプロジェクトの要件として明示されている場合のみ使用します。その場合でも、 @supportsクエリでaspect-ratioが利用可能なブラウザにはそちらを適用するプログレッシブ・エンハンスメントを検討すべきです。

-

FlexboxやGridで高さが揃わない、または意図せず広がってしまうのはなぜですか?

-

Flexbox/Gridの親要素の

align-itemsプロパティと、子要素のmarginが原因である可能性が高いです。- align-items: stretchの確認(高さが揃う原因):

FlexboxやGridのデフォルト設定(特にFlexbox)では、align-items: stretchが適用され、コンテンツの高さがバラバラでも自動的に最も高い要素に合わせて子要素の高さが引き伸ばされます。これが意図しない場合は、align-items: flex-start;などに変更してください。 - 子要素のmarginの確認 :

子要素にmargin-bottomなどが設定されていると、Flex/Gridコンテナ内での合計高さが変わるため、レイアウトがズレることがあります。特にmargin: auto;は、残りのスペースを吸収するため、高さ調整に影響を与えることがあります。

デバッグには、デベロッパーツールの「Layout」タブでFlex/Gridのオーバーレイを表示し、各アイテムのサイズと配置を視覚的に確認することが非常に役立ちます。

- align-items: stretchの確認(高さが揃う原因):

-

固定フッターを画面下部に確実に配置しつつ、メインコンテンツの高さを可変にしたいです。最適なCSSスニペットは?

-

CSS Gridの

1frを用いた「Sticky Footer」レイアウトが、最も堅牢でモダンな方法です。これは、本記事で解説したGridレイアウトの

grid-template-rows: auto 1fr auto;の応用です。<body class="grid-page-layout"> <header>固定ヘッダー</header> <main> </main> <footer>固定フッター</footer> </body>/* Body/HTMLにも min-height: 100% を適用し、ビューポート全体をカバー */ html, body { margin: 0; padding: 0; height: 100%; } .grid-page-layout { display: grid; /* iOS/Safariのズレを避けるため dvh を優先 */ min-height: 100dvh; /* 行のレイアウト定義 */ /* 1. header (auto: 内容量に合わせる) */ /* 2. main (1fr: 残りのスペース全てを埋める) */ /* 3. footer (auto: 内容量に合わせる) */ grid-template-rows: auto 1fr auto; } /* メインコンテンツは自動的にヘッダーとフッターの間の高さを占めます */ main { background-color: #fce4ec; }このスニペットを使えば、メインコンテンツが少なくてもフッターは画面最下部に固定され、コンテンツが画面高さを超えれば、フッターは自動的にその下へ移動します。

まとめ

本記事では、CSSを使ったレスポンシブなウェブデザインにおいて、高さを自在に制御し、発生しがちな問題を解決するための包括的なテクニックを紹介しました。

これらのテクニックを組み合わせることで、どのデバイス、どの画面サイズで見ても、レイアウトの高さが崩れない、ユーザー体験に優れた高品質なウェブサイトを構築することが可能になります。

ぜひ、今回紹介したコードスニペットをプロジェクトに積極的に取り入れ、より堅牢で、より柔軟なレスポンシブデザインを実現してください。

◆◇◆ 【衝撃価格】VPS512MBプラン!1時間1.3円【ConoHa】 ◆◇◆