写真やデザインの世界でよく耳にする「sRGB」と「AdobeRGB」。カメラやPhotoshop、Lightroomなどの設定画面で選択肢を見かけても、「結局どっちを選べばいいの?」と迷った経験はありませんか?

実はこの2つは“色域(カラースペース)”と呼ばれる「色の範囲」の規格で、それぞれ得意な用途や向いている場面が異なります。選び方を間違えると、モニターで見た色と印刷物の色が大きく違ったり、Webにアップした写真がくすんで見えたりすることもあるのです。

特にWeb制作、SNS投稿、印刷物制作などでは、この色空間の選択がクオリティを左右します。しかし、ネット上の情報は断片的で、専門用語が多く初心者にはわかりにくいのが現状です。本記事では、初心者でも理解できるようsRGBとAdobeRGBの違いを解説します。

この記事を読めば、「どちらを選べばいいのか」だけでなく、「なぜその選択が適切なのか」まで理解でき、色再現で失敗しないための知識と判断力が身につきます。

sRGBとAdobeRGBの違いとは?初心者でもわかる色空間の基本

Web制作やデザイン、写真編集の現場でよく耳にする「sRGB」と「AdobeRGB」という言葉。これらは色空間(カラースペース)の規格で、パソコンやカメラ、プリンターなどのデジタル機器で色を表現する際の「ルール」のようなものです。

srgb AdobeRGB 違いを理解することで、「制作した画像の色が意図したものと違って見える」「印刷すると色がくすんでしまう」といった問題を解決できるようになります。まずは色空間の基本的な考え方から、それぞれの特徴までを順を追って解説していきます。

色域(カラースペース)とは?RGB・sRGB・AdobeRGBの基礎知識

色空間とは、デジタル機器が表現できる色の範囲を定めた規格のことです。これを身近な例で説明すると、画家が使う絵の具のパレットのようなものと考えてください。

小さなパレットには基本的な色しか置けませんが、大きなパレットなら様々な色を混ぜ合わせて、より豊かな表現が可能になります。色空間も同じように、規格によって表現できる色の幅が決まっているのです。

まず「RGB」について理解しておきましょう。RGBとは、Red(赤)、Green(緑)、Blue(青)の頭文字を取ったもので、この3つの光の三原色を組み合わせて色を表現する方式です。パソコンやテレビのディスプレイは、基本的にこのRGB方式で色を表示しています。

そして「sRGB」と「AdobeRGB」は、どちらもこのRGB方式をベースにした具体的な色空間の規格です。同じRGB方式でも、それぞれ表現できる色の範囲が異なります。

sRGBは1996年にマイクロソフトとヒューレット・パッカードによって策定された標準規格で、一般的なパソコンのモニターやWebブラウザ、多くのデジタルカメラで採用されています。一方、AdobeRGBは1998年にアドビシステムズが開発した規格で、より広い色域を表現できることが特徴です。

sRGBとAdobeRGBの具体的な違いとそれぞれの強み・弱み

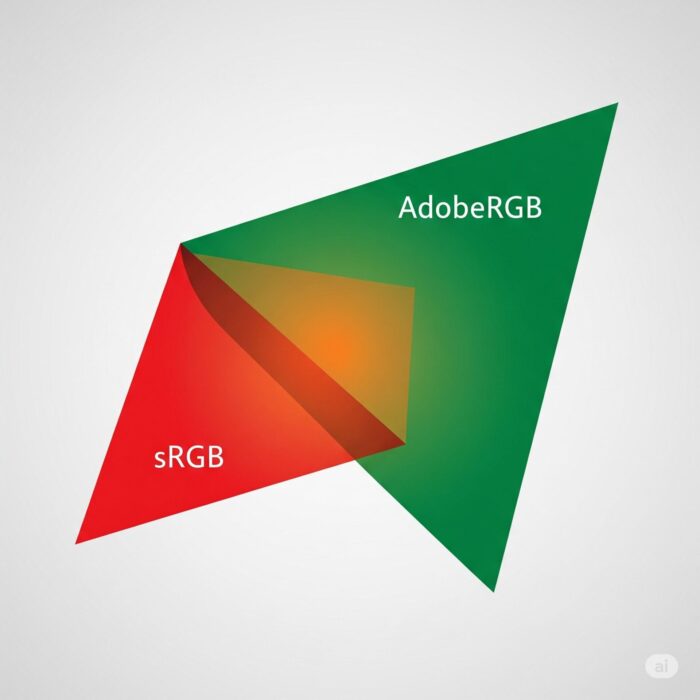

srgb AdobeRGB 違いを端的に表すなら、「表現できる色の範囲の広さ」です。AdobeRGBはsRGBと比べて約35%広い色域を持っており、特に緑や青の鮮やかな色をより豊かに表現できます。

sRGBの特徴

強み:

- 標準規格として広く普及しており、ほぼすべてのWebブラウザやディスプレイで正確に表示される

- ファイルサイズが比較的軽く、処理速度も速い

弱み:

- 表現できる色の範囲が限定的で、特に鮮やかな緑や深い青の表現が苦手

AdobeRGBの特徴

強み:

- sRGBよりも35%広い色域を持ち、より豊かな色表現が可能

- 印刷時のCMYKカラーとの親和性が高く、商業印刷に適している

弱み:

- 対応していない機器では色がくすんで見える場合がある

- ファイルサイズが大きくなりがちで、処理にも時間がかかる

sRGBが「標準」とされる理由は、インターネットが普及し始めた1990年代後半に、多くのメーカーがこの規格を採用したためです。当時の技術水準に合わせて策定されたsRGBは、幅広い機器で安定した色再現が可能でした。

一方、AdobeRGBが「広色域」と呼ばれるのは、人間の目で認識できる色の範囲により近く、特に印刷業界で求められる鮮やかな色を表現できるためです。

「sRGBで十分」と言われる理由とAdobeRGBが必要なケース

多くのWeb制作者やデザイナーが「sRGBで十分」と考える背景には、現在のデジタル環境の現実があります。

sRGBが推奨される理由

- ブラウザ対応: Chrome、Firefox、Safari、Edgeなど主要ブラウザはすべてsRGBを標準としている

- デバイス対応: スマートフォンやタブレット、一般的なパソコンモニターの多くがsRGBベース

- 処理速度: Webページの表示速度やアプリの動作速度に影響しない

- 互換性: 異なる環境でも色の差が生じにくい

現在のWeb環境では、AdobeRGBで制作した画像も最終的にブラウザでsRGBに変換されて表示されます。そのため、Web用途ではsRGBで制作することで、制作者の意図した色を正確に伝えることができます。

AdobeRGBが必要となる具体的なケース

- 高品質印刷物: 雑誌、ポスター、写真集、美術カタログなど

- 商業写真: ファッション撮影、商品撮影、建築写真など

- プロ向け動画制作: 映画、CM、ドキュメンタリーなど

- デジタルアート: 後に印刷を前提とした作品制作

- 色彩管理が重要な業務: 化粧品の色見本、テキスタイルデザインなど

これらの分野では、sRGBでは表現しきれない微細な色の差や、より鮮やかな色彩が求められるため、AdobeRGBの広い色域が威力を発揮します。特に印刷業界では、CMYKインクで再現可能な色により近い色を画面上で確認できるため、印刷結果との差を最小限に抑えることができます。

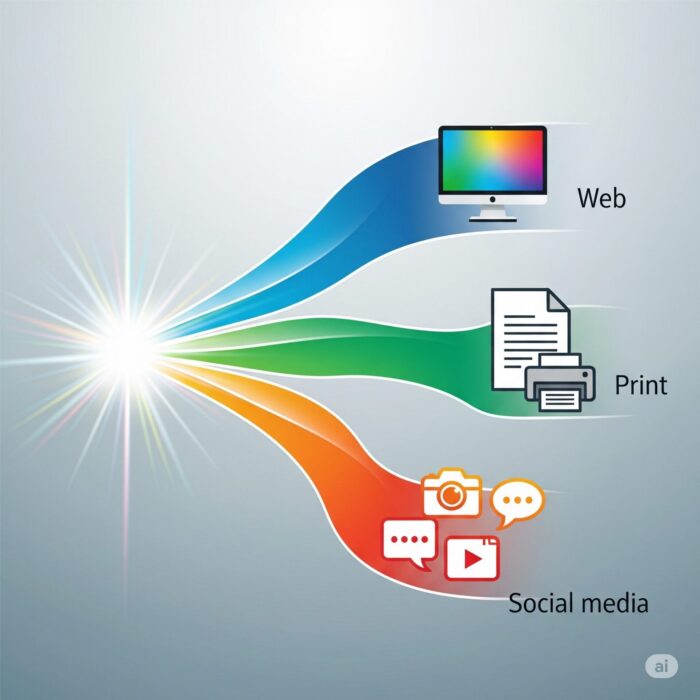

用途別に見る最適な色空間の選び方【Web・印刷・SNS】

srgb AdobeRGB 違いを理解したら、次は実際の制作現場でどちらを選ぶべきかを判断する必要があります。制作物の用途によって最適な色空間は大きく異なるため、Web制作、印刷物、SNS投稿という3つの主要な用途別に、適切な色空間の選び方と設定方法を詳しく解説します。

Web制作やUIデザインにおけるsRGB推奨の理由

Web制作の現場でsRGBがデファクトスタンダードとなっているのには、技術的な明確な理由があります。

ブラウザの色空間対応状況 現在主流のWebブラウザ(Chrome、Firefox、Safari、Edge)は、すべてsRGBを標準の色空間として採用しています。これは、HTML5やCSS3の仕様でもsRGBが基準として定められているためです。

AdobeRGBで制作したWeb画像がブラウザで表示される際には、以下のような問題が発生します:

- 自動的なsRGB変換: ブラウザがAdobeRGBの画像を強制的にsRGBに変換するため、色が意図したものと変わってしまう

- 彩度の低下: 特に鮮やかな緑や青の色が、くすんだ色に変換される

- デバイス間の色差: スマートフォンとパソコンで見た時の色の違いが大きくなる

Web制作でsRGBを使うべき具体的な理由

- 統一性: すべてのユーザーに同じ色で表示される

- レスポンシブ対応: スマートフォンでも正確な色で表示される

- 読み込み速度: sRGBの方がファイルサイズが軽く、ページ表示が高速

- SEO効果: 画像の最適化により、検索エンジンの評価が向上

実際のWeb制作では、PhotoshopやIllustratorの「Web用に保存」機能を使う際に、必ずsRGBに変換することが重要です。これにより、制作者が意図した色をユーザーに正確に伝えることができます。

印刷物(パンフレット・写真集)に最適なAdobeRGBとCMYKの使い方

印刷業界でAdobeRGBが重宝される理由は、印刷用のCMYK(シアン・マゼンタ・イエロー・ブラック)インクとの色域の相性にあります。

AdobeRGBが印刷に有利な理由 印刷機で使用されるCMYKインクの色域は、sRGBよりもAdobeRGBの色域により近い範囲にあります。特に:

- グリーン系: 自然の緑や、ブランドカラーとして重要な鮮やかな緑

- シアン系: 空や海の青、企業のコーポレートカラー

- マゼンタ系: 花や化粧品の鮮やかなピンク・赤

これらの色は、sRGBでは表現しきれずに印刷時に「色がくすむ」原因となります。

印刷ワークフローでの実践的な使い分け

- 撮影・制作段階: AdobeRGBで作業を行う

- 色校正段階: AdobeRGB→CMYK変換を行い、印刷プレビューで確認

- Web掲載用: 別途sRGBバージョンを作成

sRGBで印刷する場合の対策 もしsRGBで制作したデータを印刷する必要がある場合は:

- 印刷会社に事前に相談し、色校正を必ず行う

- 特に鮮やかな色(緑・青・赤)の仕上がりを重点的にチェック

- 可能であれば、重要な色については別途CMYK値を指定

InstagramやX(旧Twitter)で色が綺麗に見える画像設定とは

SNSプラットフォームでの画像表示は、各サービス独自の画像処理が加わるため、色空間の選択がより複雑になります。

主要SNSの色空間対応状況

- 基本的にsRGBに対応

- アップロード時に自動的にsRGBに変換される

- フィルターやエフェクトもsRGBベース

- 推奨設定:sRGB、JPEG品質85%以上

X(旧Twitter)

- sRGBのみサポート

- 画像圧縮が強いため、高品質なsRGB画像が必要

- 推奨設定:sRGB、1200×675px、JPEG品質90%

- sRGBに対応

- 独自の画像最適化アルゴリズムを使用

- 推奨設定:sRGB、1200×630px以上

SNSに最適化した画像制作の実践的なワークフロー

- 制作段階:

- Web用と同様、sRGBで制作する

- 各SNSの推奨サイズに合わせてトリミング

- 色調整:

- SNSの圧縮を考慮して、やや彩度を高めに設定

- コントラストも少し強めに調整

- 書き出し設定:

- カラープロファイル:sRGB

- JPEG品質:85-95%(プラットフォームに応じて調整)

- メタデータ:削除(ファイルサイズ削減のため)

SNS投稿時の注意点 AdobeRGBで制作した画像をそのままSNSに投稿すると、以下の問題が発生します:

- 色が全体的にくすんで見える

- 特に風景写真の緑や空の青が不自然になる

- ブランドカラーが正しく表示されない

これを防ぐには、Photoshopの「編集」→「プロファイルの変換」でsRGBに変換してから投稿することが重要です。変換時には「知覚的(写真)」のレンダリング方法を選択すると、最も自然な色の変換が可能です。

プロのSNS運用における色管理のコツ

- 投稿前に必ずスマートフォンで色味を確認する

- 屋内・屋外の異なる環境で画像を確認する

- フォロワーからの色に関するフィードバックを積極的に収集する

- 定期的にモニターのキャリブレーションを行う

sRGB・AdobeRGB運用の実践ガイドとトラブル対策

理論的なsrgb AdobeRGB 違いを理解していても、実際の制作現場では様々なトラブルが発生します。ここでは、よく遭遇する色空間に関する問題と、その具体的な解決方法を実践的に解説します。適切な設定と対処法を身につけることで、色に関するトラブルを未然に防ぎ、制作効率を大幅に向上させることができます。

WebやiPhoneでAdobeRGB画像がくすむ原因と解決策

AdobeRGBで制作した画像がWebブラウザやiPhoneで表示される際に色がくすんで見える現象は、色空間の不適切な変換が原因です。

色がくすむ技術的メカニズム

- ICCプロファイルの欠如: AdobeRGB画像にICCプロファイルが埋め込まれていない場合、ブラウザは画像をsRGBとして解釈する

- 強制的な色域圧縮: AdobeRGBの広い色域がsRGBの狭い色域に無理やり押し込まれる

- レンダリング方式の問題: 不適切な色変換アルゴリズムにより、彩度が大幅に低下する

iPhoneでの色表示問題の特徴 iPhoneのディスプレイは高品質ですが、標準的にはsRGB色域に対応しています。AdobeRGB画像を表示する際には:

- Safari、Chrome、Firefox等すべてのブラウザで同様の問題が発生

- 写真アプリで見る場合も、ICCプロファイルが適切に処理されないことがある

- 特に風景写真の緑や空の青が不自然に暗く表示される

Adobe PhotoshopでWeb用画像を正しく書き出す手順

- ファイル → 書き出し → Web用に保存(従来)を選択

- カラープロファイル設定で「sRGB」を選択

- 品質設定を80-90に調整(ファイルサイズとのバランス)

- メタデータを「なし」に設定(ファイルサイズ削減)

- プレビューで色味を確認してから保存

Adobe Lightroomでの適切な書き出し設定

書き出し設定パネルで以下を設定:

- カラースペース: sRGB

- ファイル形式: JPEG(Web用)

- 画質: 90-95(用途に応じて調整)

- 色空間: sRGBを明示的に選択

- シャープ出力: 「スクリーン」を選択し、「標準」で設定

すでにアップロード済みの画像を修正する方法

- 元のAdobeRGB画像をPhotoshopで開く

- 「編集」→「プロファイルの変換」を選択

- 変換先プロファイルで「sRGB IEC61966-2.1」を選択

- レンダリング方法は「知覚的(写真)」を推奨

- 「黒点の補正を使用」にチェック

- 再度Web用に書き出して差し替え

sRGBとAdobeRGBを相互に変換する手順と注意点

色空間の変換は、単なる設定変更ではなく、実際の色情報を変更する重要な処理です。適切な手順を踏まないと、意図しない色変化が起こります。

Photoshopでのプロファイル変換の詳細手順

AdobeRGBからsRGBへの変換:

- 「編集」→「プロファイルの変換」を選択

- 変換先プロファイル: 「sRGB IEC61966-2.1」

- 変換オプション設定:

- エンジン:Adobe(ACE)

- レンダリング方法:知覚的(写真画像の場合)

- 黒点の補正:チェック

- ディザ:チェック(グラデーション画像の場合)

- 「OK」をクリックして変換実行

sRGBからAdobeRGBへの変換:

- 同じく「編集」→「プロファイルの変換」を選択

- 変換先プロファイル: 「Adobe RGB (1998)」

- 注意: この方向の変換では色域は広がらない

- 用途: 主に印刷工程で統一するため

変換時のレンダリング方法の選択基準

- 知覚的(Perceptual): 写真に最適。全体の色調関係を保持

- 相対的な色域指定(Relative Colorimetric): ロゴやグラフィックに適している

- 彩度(Saturation): イラストやチャートなど、彩度重視の画像用

- 絶対的な色域指定(Absolute Colorimetric): 校正用途、一般的には使用しない

変換前の色確認の重要性 変換実行前に必ず以下を確認してください:

- 「表示」→「校正設定」で変換後の色を予視確認

- 重要な色(肌色、ブランドカラー等)の変化をチェック

- ヒストグラムで階調の変化を確認

- 必要に応じて変換前に色調整を実施

変換時によくある失敗とその対策

- 彩度の急激な低下: レンダリング方法を「知覚的」に変更

- 色相の変化: 変換前に彩度を少し上げて補正

- 階調の破綻: 16bit/チャンネルで作業し、最後に8bitに変換

- メタデータの消失: 変換後にICCプロファイルが正しく埋め込まれているか確認

AdobeRGB対応モニターは本当に必要?Eizo・BenQなどの選び方と判断基準

AdobeRGB対応モニターの導入は、作業内容と予算を慎重に検討して判断すべき重要な投資です。

AdobeRGB対応モニターが必要な具体的な判断基準

必須レベル(導入を強く推奨):

- 商業印刷物の制作を主要業務とする

- 化粧品、ファッション、食品など色が重要な商品撮影

- 美術館、ギャラリー向けの作品制作

- カラーマネジメントが契約条件に含まれる案件

推奨レベル(予算が許せば導入):

- フリーランスのグラフィックデザイナー

- 写真スタジオの運営

- 高品質なWebデザイン制作

- 動画編集(特にカラーグレーディング)

不要レベル(sRGB対応で十分):

- Web制作のみの業務

- UI/UXデザイン中心の制作

- 一般的なオフィスワーク

- 趣味レベルの画像編集

推奨モニターブランドと選択のポイント

Eizo(エイゾー):

- ColorEdge CGシリーズ: プロ向け最高峰、ハードウェアキャリブレーション対応

- ColorEdge CSシリーズ: コストパフォーマンス重視、ソフトウェアキャリブレーション

- 特徴: 日本製で信頼性が高い、サポートが充実、5年保証

BenQ(ベンキュー):

- SW(PhotoVue)シリーズ: 写真家向け、Adobe RGB 99%カバー

- PD(DesignVue)シリーズ: デザイナー向け、コストパフォーマンス良好

- 特徴: 価格が手頃、ホットキーパックなど使いやすい機能

Dell(デル):

- UltraSharp Premierシリーズ: Adobe RGB対応、企業向けサポート

- 特徴: 企業導入に強い、3年保証標準

モニター選択時の重要スペック

- 色域カバー率: Adobe RGB 95%以上、sRGB 100%

- 色精度: ΔE<2(理想的にはΔE<1)

- 均一性: 画面全体での色ムラが少ない

- キャリブレーション: ハードウェア対応が理想

モニターキャリブレーションの重要性と実践方法

どんなに高品質なモニターでも、定期的なキャリブレーションなしには正確な色表示は維持できません。

推奨キャリブレーションツール:

- X-Rite ColorMunki Display: 中価格帯、使いやすい

- Datacolor SpyderX Pro: コストパフォーマンス良好

- X-Rite i1Display Pro: プロ仕様、高精度

キャリブレーション実施頻度:

- プロ用途: 月1回

- セミプロ用途: 2-3ヶ月に1回

- 一般用途: 6ヶ月に1回

環境光の管理も重要:

- 作業場所の照明は5000K(昼光色)に統一

- 窓からの自然光は遮光カーテンで調整

- モニター周辺の壁は白またはグレーに統一

よくある質問(FAQ)

srgb AdobeRGB 違いについて、実際の制作現場でよく寄せられる質問と、その具体的な回答をまとめました。これらのQ&Aを参考にすることで、色空間選択の判断や設定で迷うことが少なくなるでしょう。

-

sRGBとRGBの違いは何ですか?

-

RGBは色を表現する方式(赤・緑・青の組み合わせ)の名前で、sRGBはその中の具体的な規格の一つです。

RGBは「色の表現方法」、sRGBは「その表現方法のルール」と考えてください。料理で例えると、「和食」が大きなカテゴリで、「日本料理店の標準的な和食」がsRGB、「高級料亭の和食」がAdobeRGBのような関係です。

パソコンやスマートフォンの画面は基本的にRGB方式ですが、機器によってどの範囲の色を表示できるかが異なります。sRGBは1996年に制定された標準規格で、ほとんどの一般的なデバイスがこの規格に合わせて作られています。

-

AdobeRGBで撮影した写真はsRGBに変換すべきですか?

-

用途によって判断してください。Web掲載やSNS投稿が目的なら必ずsRGBに変換し、印刷が目的ならAdobeRGBのまま保持することを推奨します。

変換が必要なケース:

- WebサイトやブログでHTML表示

- Instagram、X、FacebookなどSNS投稿

- メールでの画像共有

- 一般的なプリンターでの家庭印刷

変換不要(AdobeRGBのまま)のケース:

- 商業印刷会社での高品質印刷

- 写真展やギャラリーでの展示

- プロ向けの写真集制作

- 将来的な用途が未定の重要な写真

変換作業はPhotoshopの「プロファイルの変換」機能で簡単に行えますが、一度変換すると元の広い色域は復元できないため、必ずオリジナルはAdobeRGBで保存しておきましょう。

-

iPhone/AndroidのカメラアプリはsRGBとAdobeRGBのどちらで撮影されますか?

-

多くのスマートフォンは標準的にsRGBまたはそれに近い色空間で撮影されますが、最近の高級機種ではDCI-P3やDisplayP3という広色域に対応している場合もあります。

iPhone:

- iPhone 12以降:DisplayP3色空間に対応(sRGBより約25%広い)

- 標準カメラアプリ:基本的にDisplayP3で撮影・保存

- 写真アプリ:DisplayP3対応ディスプレイで正しく表示

Android:

- Pixel、Galaxy S21以降など一部の高級機種:DisplayP3対応

- 多くの機種:sRGBまたはsRGBに近い色空間

スマートフォンで撮影した写真をWeb使用する場合は、Photoshop等でsRGBに変換することで、すべての環境で一貫した色表示が可能になります。

-

印刷会社に入稿する際はsRGBとAdobeRGBどちらが良いですか?

-

印刷会社の指定に従うのが最も確実ですが、一般的にはAdobeRGBでの入稿が推奨されます。ただし、事前の確認は必須です。

高品質印刷会社の場合:

- AdobeRGBでの入稿を推奨

- CMYKプロファイルも指定される場合がある

- 色校正(プルーフ)サービスを提供

一般的な印刷会社の場合:

- sRGBでも対応可能

- 自動的にCMYKに変換される

- 色の再現性はやや劣る場合がある

入稿前のチェックポイント:

- 推奨色空間を印刷会社に確認

- ICCプロファイルの埋め込み要否

- CMYK変換の実施者(制作者 or 印刷会社)

- 色校正の実施有無とタイミング

-

モニターがsRGB対応のみの場合、AdobeRGBで作業する意味はありますか?

-

限定的ですが、将来の印刷や広色域対応への備えとして意味があります。ただし、現在の制作用途がWeb中心なら、sRGBでの作業をおすすめします。

AdobeRGBで作業するメリット:

- 印刷時により豊かな色表現が可能

- 将来的に広色域モニターに買い替えた際の恩恵

- クライアントが広色域対応の場合の対応力

- 色情報の劣化を最小限に抑制

sRGB対応モニターでの制限:

- AdobeRGBの広い色域を正確に確認できない

- 色調整が不正確になる可能性

- 作業効率の低下(色が正しく見えない)

推奨する対応策:

- 現在の主用途に応じて色空間を選択

- 重要な案件では印刷会社での色校正を必須化

- 段階的な機材アップグレード計画を立案

- カラーマネジメントの知識を継続的に学習

-

Web用画像にICCプロファイルは埋め込むべきですか?

-

基本的には埋め込まないことを推奨します。ファイルサイズの増加とブラウザ間の表示差を避けるためです。

ICCプロファイルを埋め込まない理由:

- ファイルサイズが10-50KB程度増加

- 古いブラウザでの表示問題

- モバイル環境での読み込み速度低下

- SEOへの悪影響(ページ速度低下)

例外的に埋め込む場合:

- 色の正確性が最優先の作品サイト

- デジタルアート作品の展示サイト

- 印刷物のWeb上でのプレビュー

Web用画像の推奨設定:

- 色空間:sRGB

- ICCプロファイル:なし

- ファイル形式:JPEG(写真)、PNG(グラフィック)

- 品質:80-90%(用途に応じて調整)

-

スマートフォンとパソコンで同じ画像の色が違って見えるのはなぜですか?

-

主な原因は、デバイス間でのディスプレイ特性の違いと色空間対応の違いです。完全に同じ色にすることは困難ですが、差を最小限に抑えることは可能です。

色が異なる主な原因:

- 液晶パネルの種類: IPS、VA、TN等の特性差

- バックライト: 白色LEDの色温度の違い

- 色域対応: sRGB、DisplayP3、AdobeRGB等の対応状況

- 自動調整機能: ブルーライト軽減、自動輝度調整等

色差を最小限にする方法:

- 制作時: sRGBで作業し、複数デバイスで確認

- 調整: やや彩度を高めに設定(スマホ画面での色沈み対策)

- 環境: 同じ照明条件での比較確認

- 設定: スマートフォンの色温度設定を標準に固定

この色差は技術的な制約であり、完全には解決できませんが、sRGBでの統一的な制作により、差を実用レベルまで抑えることができます。

まとめ

srgb AdobeRGB 違いについて、基本的な概念から実践的な運用方法まで詳しく解説してきました。色空間の選択は、制作物の品質と作業効率に直接影響する重要な要素です。

この記事でお伝えした内容を振り返ると、sRGBとAdobeRGBはそれぞれ異なる特徴と適用場面を持っています。sRGBは標準規格として広く普及し、Web制作やSNS投稿において安定した色再現を実現します。一方、AdobeRGBはより広い色域を持ち、印刷業界や商業写真の分野で真価を発揮する色空間です。

実際の制作現場では、色空間の違いを理解していないことで「色がくすむ」「印刷結果が想定と違う」といったトラブルが頻繁に発生します。しかし、適切な知識と設定があれば、これらの問題は確実に解決できます。

特に重要なのは、制作の最初の段階で用途を明確にし、それに応じた色空間を選択することです。Web用途ならsRGBで一貫して作業を進め、印刷が前提ならAdobeRGBで制作し、必要に応じてsRGB版も併せて準備する。この基本的なワークフローを確立することで、後から発生する修正作業を大幅に削減できます。

また、色空間の変換作業においては、単なる設定変更ではなく、実際の色情報が変わることを理解しておくことが大切です。変換前には必ずプレビューで色味を確認し、重要な色(ブランドカラーや肌色など)が意図した通りに変換されているかをチェックしましょう。

技術の進歩により、今後はより広い色域に対応したデバイスが普及していくと予想されます。しかし、当面はsRGBとAdobeRGBの使い分けが続くと考えられるため、両方の特性を理解し、適切に運用できるスキルは制作者にとって大きな武器となるでしょう。